नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही दिलचस्प और जानकारी भरे विषय पर।

हम सभी भारत में बड़े होते हुए एक बात सुनते आए हैं—कि “6 महीने ठंड होती है और 6 महीने गर्मी होती है।” क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे होता है? और क्या यह सचमुच वैज्ञानिक तरीके से सही है?

इस लेख का मुख्य उद्देश्य है:

- जानना कि भारत में प्रचलित “6 महीने ठंड, 6 महीने गर्मी” का अनुमान कैसे और क्यों पैदा हुआ।

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समझना कि मौसम के बदलाव कैसे होते हैं।

- ग्लोबल स्तर पर इसे कैसे देखा जाता है, और कैसे विभिन्न क्षेत्रों में यह अलग होता है।

हम इस लेख में जानेंगे कि ठंडी और गर्मी, या विभिन्न मौसमी परिवर्तन, कैसे आते हैं। हम भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में कैसे इन मौसमी परिवर्तनों में भिन्नता आती है, वह भी जानेंगे। और सबसे मजेदार बात, हम दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे यह भिन्नता दिखती है, उस पर भी चर्चा करेंगे.

तो चलिए, शुरू करते हैं।

1. सर्दी और गर्मी क्यों पड़ती है?

दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि जैसे-जैसे नए साल की शुरुआत होती है, ठंडी की शुरुआत होती है, और फिर धीरे-धीरे गर्मी आने लगती है? इसका कारण क्या है?

सबसे आसान शब्दों में कहें तो, यह सब होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और सूरज के चारों ओर घूमती है।

- जब हम ठंडी महसूस करते हैं: हमारा भारत, यानी कि हमारी पृथ्वी का वो हिस्सा, सूरज से दूर होता है। सूरज की किरनें सीधी नहीं पड़तीं, इससे हमें ठंडी महसूस होती है।

- जब हम गर्मी महसूस करते हैं: हमारा भारत सूरज के नजदीक होता है, और सूरज की किरनें हमें सीधी मिलती हैं। इससे हमें गर्मी महसूस होती है।

तो पुरानी कहावत यह है कि जब हम सूर्य के निकट होते हैं, तो हमें गर्मी महसूस होती है, और जब हम सूर्य से दूर होते हैं, तो हमें ठंड महसूस होती है। यह इतना सरल है!

2. समर के दिनों में गर्मी और विंटर के दिनों में ठंड क्यों होती है?

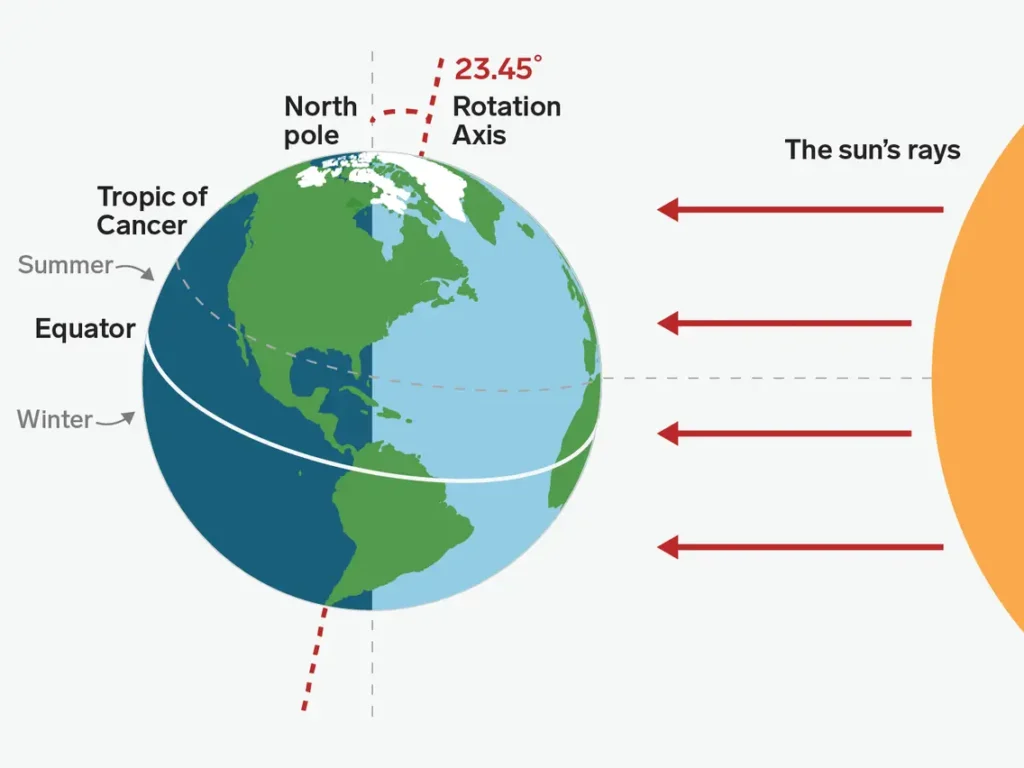

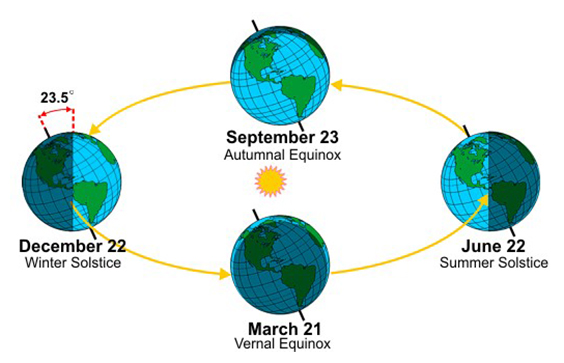

क्योंकि पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। यह सब पृथ्वी की धुरी के झुकाव के बारे में है। बहुत से लोग मानते हैं कि तापमान में परिवर्तन होता है क्योंकि पृथ्वी गर्मियों में सूर्य के करीब और सर्दियों में सूर्य से दूर होती है। दरअसल, जुलाई में पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है और जनवरी में सूर्य के सबसे करीब होती है!

गर्मियों के दौरान सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तीव्र कोण पर पड़ती हैं। प्रकाश उतना फैलता नहीं है, इस प्रकार किसी भी स्थान पर पड़ने वाली ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा, लंबे दिन के उजाले घंटे पृथ्वी को गर्म तापमान तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय देते हैं।

सर्दियों के दौरान सूर्य की किरणें पृथ्वी पर उथले कोण पर पड़ती हैं। ये किरणें अधिक फैलती हैं, जिससे किसी भी स्थान पर पड़ने वाली ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। साथ ही, लंबी रातें और छोटे दिन पृथ्वी को गर्म होने से रोकते हैं। इस प्रकार, हमारे पास सर्दी है!

3. मौसम के पीछे विज्ञान: धरती की झुकाव और सूरज के चारों ओर घूमने का राज़

जी है दोस्तों, सब कुछ विज्ञान में ही छुपा है! हमने तो सरल भाषा में समझा दिया, लेकिन अगर आप विज्ञान के दीवाने हैं, तो आइए, थोड़ी और गहराई में जाते हैं।

धरती का अक्ष और सूरज के चारों ओर घूमना

दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती 23.45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है? जी हां, और यही कारण है कि जब हम सूरज के पास होते हैं, हमें गर्मी लगती है और जब दूर होते हैं, तो ठंडी।

समरता और अयनांत (Equinoxes and Solstices)

- समरता (Equinox): ऐसे दिन जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। जी हां, यह दो बार होता है: मार्च में और सितंबर में।

- अयनांत (Solstices): ये वो दिन हैं जब दिन या तो सबसे लंबा होता है या सबसे छोटा। जून में हमें सबसे लंबा दिन मिलता है, और दिसंबर में सबसे छोटा।

सौर विकिरण और किरणों का कोण (Solar Radiation and Angle of Incidence)

जब धरती का अक्ष सूरज की ओर झुका होता है, तो सूरज की किरनें ज्यादा सीधे आती हैं, जिससे ज्यादा गर्मी होती है। और जब वह दूर होता है, तो किरनें टेढ़ी आती हैं, जिससे कम गर्मी होती है।

अरे, क्या आपने कभी सोचा था कि मौसम के पीछे इतना विज्ञान होगा?

4. भारत में मौसमी विविधता: क्या हर क्षेत्र में बराबरी से होती है गर्मी और सर्दी?

जी है दोस्तों, अगर आप भारत में रहते हैं, तो आपने खुद महसूस किया होगा कि भारत एक बहुत ही विविध और अद्वितीय देश है। यहां का भूगोल बहुत ही विविध है, और इसके चलते मौसमी परिवर्तन भी बहुत विभिन्न होते हैं।

भारतीय भूगोल का संक्षिप्त विवरण

भारत में हमें हिमालय से लेकर थार मरुस्थल, और समुद्री तटीय क्षेत्रों तक सब कुछ मिलता है। यहां तक कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी हैं।

भारत में जलवायुई क्षेत्र: हिमालय, थार मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, आदि

- हिमालय: यहाँ तो लगभग पूरा साल ही ठंडी रहती है।

- थार मरुस्थल: गर्मी यहां इतनी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, और सर्दियों में भी अच्छी कड़ाक रहती है।

- तटीय क्षेत्र: यहां की जलवायु आमतौर पर संतुलित होती है, लेकिन गर्मी के महीने बहुत अधिक गरम और उमसीद हो सकते हैं।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गर्मी और सर्दी की विभिन्न अवधि और तीव्रता

दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि कुछ क्षेत्रों में गर्मी बहुत अधिक होती है, जैसे कि राजस्थान, जबकि कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि केरल, गर्मी मिलानसर होती है। ठंडी का भी यही हाल है।

इस प्रकार, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में मौसम के परिवर्तन बहुत विभिन्न होते हैं। जो कहावत है ना, ‘भारत एक देश, अनेक रंग’ – यह मौसम के मामले में भी सही बैठता है।

5. वैश्विक दृष्टिकोण: हर जगह सब कुछ एक समान नहीं है

दोस्तों, अगर आपने कभी विचार किया है कि दुनिया भर में मौसम कैसे होते हैं, तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि भारत के अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मौसम बहुत विभिन्न होते हैं। तो चलिए, जानते हैं कुछ वैश्विक दृष्टिकोण से।

पृथ्वी के तापमान क्षेत्र (Temperature Zones of Earth)

पृथ्वी को तीन मुख्य तापमान क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो चलिए, इन क्षेत्रों को एक एक करके जानते हैं।

- उष्णकटिबंधीय क्षेत्र (Tropical Zone) – इस क्षेत्र में, साल भर गर्मी रहती है। और यही नहीं, यहाँ पर हमें मिलते हैं जंगली जानवर और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र।

- समशीतोष्ण क्षेत्र (Temperate Zone) – यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच में आता है। यहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों मौसम आते हैं, लेकिन धीरे धीरे।

- ध्रुवीय क्षेत्र (Polar Zone) – जैसा की नाम से ही पता चलता है, यह क्षेत्र ध्रुवीय इलाकों में आता है, और यहाँ पर साल भर ठंडी रहती है।

तो दोस्तों, इन तीनों क्षेत्रों के बीच जलवायु की भिन्नता होती है, जिससे हर जगह का मौसम अलग-अलग होता है। इसलिए आपने जो सोचा “6 महीने गर्म, 6 महीने ठंड” वो सिर्फ भारत या किसी विशेष क्षेत्र के लिए हो सकता है, पूरी धरती पर नहीं।

आगे चलकर, हम भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे, ताकि आपको यह समझ में आए कि भारत में भी मौसम की कई कहानियां हैं।

अनूठे क्षेत्र: रेजनफारेस्ट और रेजर्ट्स (Unique cases like deserts and rainforests)

दोस्तों, कुछ जगहें तो ऐसी भी हैं जहां नियम ही अलग हैं। जैसे रेजनफारेस्ट में लगभग पूरे साल बरसात होती है, और रेजर्ट्स में आपको बरसात का बस एक ‘टुक’ भी नहीं मिलेगा।

इस प्रकार, जैसा कि आपने देखा, दुनिया भर में मौसम के परिवर्तन और उनकी विशेषताएं बहुत अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए, जब भी आप सोचें कि ‘अरे, भारत में तो 6 महीने गरमी और 6 महीने सर्दी होती है’, तो याद रखिए कि दुनिया भर में कई ऐसे अद्भुत और अनूठे क्षेत्र हैं जहां मौसम की अपनी ही कहानी है।

6. भारत के जलवायु क्षेत्र (Climate Zones of India)

जी हां दोस्तों, अब आते हैं भारत की ओर। भारत एक विशाल देश है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु मिलती है। दक्षिण में उष्णकटिबंधीय, उत्तर में समशीतोष्ण और पहाड़ी जलवायु, और ठंडी को भी हम उच्च क्षेत्रों में देख सकते हैं।

भारत की जलवायु को पांच मुख्य क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है:

- उष्णकटिबंधीय वर्षावान जलवायु क्षेत्र (Tropical Rainy Climatic Zone) – यहाँ पूरा साल गर्म और आरामदायक रहता है, और बरसात का मौसम भी खूबसूरत होता है।

- आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र (Humid Subtropical Climatic Zone) – यहाँ गर्मियों में गरम और सर्दियों में ठंडा रहता है।

- उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु क्षेत्र (Tropical Savanna Climatic Zone) – इसमें गर्म और सूखा मौसम होता है, और बरसात की कमी रहती है।

- पहाड़ी जलवायु क्षेत्र (Mountain Climatic Zone) – यहाँ पर ऊंचाई के हिसाब से मौसम बदलता है, और ज्यादातर जगहों पर ठंडी रहती है।

- मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र (Desert Climatic Zone) – यहाँ बहुत ज्यादा गरमी और ठंडी पड़ती है, और वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है।

तो दोस्तों, इसे देखकर तो यह साफ है कि भारत में मौसम की कोई एक नहीं, कई कहानियां हैं। अब आपने जान लिया होगा कि “6 महीने गर्म, 6 महीने ठंड” सिर्फ एक आम धारणा है, साइंटिफिक रूप से यह बिलकुल भी सही नहीं है।

7. विशेष और अपवाद स्थितियां (Exceptions and Special Cases)

7.1 भूमध्यरेखीय क्षेत्र (Equatorial Regions)

जी हां दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में कैसा मौसम होता है, तो यहाँ पर साल भर गर्मी रहती है। और नहीं, यहाँ पर “6 महीने गर्म, 6 महीने ठंड” वाली बात नहीं चलती। इन क्षेत्रों में ज्यादातर समय बरसात भी होती है।

7.2 उच्च पर्वतीय क्षेत्र (High Altitudes)

दोस्तों, अगर आप उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पर ठंडी ज्यादा रहती है। यहाँ पर जलवायु ठंडी रहने का कारण ऊंचाई है, जिससे वायरण्यीय दबाव कम होता है। इसी कारण, यहाँ पर साल भर ठंडी रहती है।

7.3 द्वीप और तटीय क्षेत्र (Islands and Coastal Areas)

और जी हां दोस्तों, अगर हम द्वीपों और तटीय क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ पर मौसम अक्सर मध्यम रहता है – ना ही बहुत गर्म, ना ही बहुत ठंडा। यहाँ पर समुद्र का असर पड़ता है, जिससे जलवायु संतुलित रहती है।

तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि मौसम इतने तरीकों से बदल सकता है? वैज्ञानिक तथ्यों के अलावा, प्राकृतिक जगत में भी इतनी विविधता है।

8. जलवायु समझने के परिणाम (Implications of Climate Understanding)

6.1 कृषि (Agriculture)

जलवायु का कृषि पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठंडी या गर्मी, दोनों ही में किसान अपनी फसल के अनुसार बुआई और कटाई करते हैं। सही मौसमी जानकारी के बिना, उनका पूरा काम बेकार जा सकता है।

6.2 स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health and Lifestyle)

मौसम के बदलाव से हमारे स्वास्थ्य में भी बहुत बदलाव आ सकते हैं। गर्मी में हमें अधिक पानी पीने की आवश्यकता होती है, जबकि सर्दियों में विटामिन C का सेवन अधिक करना चाहिए। इस प्रकार, जलवायु के सही जानकारी का हमारे स्वास्थ्य और जीवनशैली पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।

6.3 जलवायु परिवर्तन और इसका प्रभाव (Climate Change and its Impact)

अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन की, तो यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसका असर सीधा हमारे जीवन, कृषि, और स्वास्थ्य पर होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश के पैटर्न बदल सकते हैं, समुद्र स्तर ऊंचा हो सकता है, और अनेक स्थानों पर अनियमित मौसमी हालात उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए, जलवायु समझना और उसके प्रभाव को मिनिमाइज़ करने के उपायों का पता होना जरूरी है।

इस प्रकार, दोस्तों, हमने देखा कि मौसम और जलवायु का समझना केवल एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। उम्मीद है, आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगले भाग में हम और भी कई रोचक जानकारियां जानेंगे।

8. आम भ्रांतियाँ और ग़लतफ़हमियाँ (Common Myths and Misconceptions)

हममें से कई लोग सोचते हैं कि “6 महीने गर्म, 6 महीने ठंडे” एक सही मानक है, लेकिन यह एक बहुत ही सरलीकृत दृष्टिकोण है। मौसम के बदलाव के पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं, और वे स्थान के अनुसार भी बदलते हैं।

9. निष्कर्ष (Conclusion)

हमने देखा कि मौसम और जलवायु के बदलाव के पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं, और यह कैसे विभिन्न भूगोलिक क्षेत्रों में भिन्न होते हैं। इस विषय को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में प्रभावित करता है – चाहे वो कृषि हो, स्वास्थ्य, या जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभाव।

10. आगे के पढ़ाई और संदर्भ (Further Reading and References)

जो लोग इस विषय में और गहराई में जानना चाहते हैं, वे निम्नलिखित किताबों, अनुसंधान पत्रों, और वेबसाइटों को देख सकते हैं:

- किताबें (Books): “The Atmosphere: An Introduction to Meteorology”

- अनुसंधान पत्र (Research Papers): “Effects of Climate Change on Agriculture”

- वेबसाइट (Websites): IPCC reports, National Geographic on Climate Zones

इन संसाधनों में जलवायु और मौसम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और आपकी समझ और भी पक्की होगी।

8.1 मौसम और जलवायु से संबंधित मिथकों को दूर करना

सबसे आम मिथकों में से एक जो आपने सुना होगा वह यह है कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि हर जगह, हर समय गर्म होना चाहिए। यह इस तरह काम नहीं करता. ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान में वृद्धि की एक समग्र प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर जगह हर समय गर्म मौसम का अनुभव होगा। वास्तव में, कुछ स्थानों पर अधिक चरम और अप्रत्याशित मौसम पैटर्न देखने को मिल सकता है।

एक और मिथक यह है कि अगर बाहर ठंड है, तो जलवायु परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर, मौसम वह है जो आप किसी भी दिन बाहर देखते हैं, जबकि जलवायु एक दीर्घकालिक पैटर्न है। एक दिन, या यहाँ तक कि एक सर्दी का मौसम, जलवायु परिवर्तन को सिद्ध या अस्वीकृत नहीं करता है।

ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि क्या है?

“ग्लोबल वार्मिंग” एक अधिक विशिष्ट शब्द है जो मानवीय गतिविधियों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी की औसत सतह के तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि को संदर्भित करता है। ये गैसें वायुमंडल में गर्मी को रोकती हैं, जिससे “ग्रीनहाउस प्रभाव” पैदा होता है जो ग्रह को गर्म करता है।

दूसरी ओर, “जलवायु परिवर्तन” एक व्यापक शब्द है जिसमें मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला शामिल है। इसमें न केवल बढ़ता तापमान, बल्कि चरम मौसम की घटनाएं, हवा के पैटर्न में बदलाव, समुद्री धाराओं में बदलाव, वर्षा के पैटर्न में बदलाव आदि भी शामिल हैं। जबकि ग्लोबल वार्मिंग को जलवायु परिवर्तन के एक घटक के रूप में देखा जा सकता है, जलवायु परिवर्तन में समुद्र स्तर, बर्फ द्रव्यमान और अन्य जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन जैसे अन्य तत्व भी शामिल हैं।

दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और दोनों मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन जलाने और वनों की कटाई से प्रेरित हैं। इन दो शब्दों के बीच के अंतर को समझने से हमें बढ़ते तापमान से परे, हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के पूर्ण दायरे की सराहना करने में मदद मिल सकती है। यह पृथ्वी की जलवायु प्रणाली की जटिलता को उजागर करता है और कई मोर्चों पर कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

8.2 क्यों “6 महीने गर्म, 6 महीने ठंडा” की धारणा एक अतिसरलीकरण है

बहुत से लोग 6 महीने गर्म मौसम और उसके बाद 6 महीने ठंडे मौसम का अनुभव करने के सरलीकृत विचार में विश्वास करते हैं। हालाँकि यह कुछ हद तक कुछ क्षेत्रों की स्थिति जैसा हो सकता है, यह पृथ्वी की विविध और जटिल जलवायु प्रणालियों का व्यापक सरलीकरण है।

यह अवधारणा वसंत और शरद ऋतु जैसे संक्रमणकालीन मौसमों को ध्यान में नहीं रखती है, जहां मौसम काफी हल्का या परिवर्तनशील हो सकता है। यह भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों पर विचार करने में भी विफल रहता है, जहां साल भर गर्म मौसम का अनुभव हो सकता है, या ध्रुवीय क्षेत्र जो ज्यादातर समय ठंडे रहते हैं। इसके अलावा, यह सूक्ष्म जलवायु को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है जो छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में मौजूद हो सकता है, और कम दूरी पर काफी भिन्न मौसम की स्थिति पैदा कर सकता है।

यहां तक कि उन जगहों पर भी जहां गर्म और ठंडे मौसम के बीच काफी अंतर होता है, अल नीनो घटनाओं, ज्वालामुखीय गतिविधि और, तेजी से, मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण इन अवधियों की लंबाई और तीव्रता साल-दर-साल भिन्न हो सकती है।

तो, यह विचार कि समान रूप से 6 महीने गर्मी होती है और उसके बाद 6 महीने ठंड होती है, एक सामान्यीकरण है जो बारीकी से जांच के दायरे में नहीं आता है। अधिक सटीक तस्वीर प्राप्त करने के लिए हमारे ग्रह की जलवायु प्रणाली के पीछे के विज्ञान को समझना महत्वपूर्ण है।

9. निष्कर्ष (Conclusion)

हमने देखा कि मौसम और जलवायु के बदलाव के पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं, और यह कैसे विभिन्न भूगोलिक क्षेत्रों में भिन्न होते हैं। इस विषय को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में प्रभावित करता है – चाहे वो कृषि हो, स्वास्थ्य, या जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभाव।

10. आगे के पढ़ाई और संदर्भ (Further Reading and References)

जो लोग इस विषय में और गहराई में जानना चाहते हैं, वे निम्नलिखित किताबों, अनुसंधान पत्रों, और वेबसाइटों को देख सकते हैं:

- किताबें (Books): “The Atmosphere: An Introduction to Meteorology“

- अनुसंधान पत्र (Research Papers): “Impact of Climate Change on Agriculture“

- वेबसाइट (Websites): IPCC reports, National Geographic on Climate Zones

इन संसाधनों में जलवायु और मौसम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और आपकी समझ और भी पक्की होगी।

Author Profile

Latest entries

Entertainmentअक्टूबर 3, 2023गोविंदा हुए गलतफहमी का शिकार, गदर 2 के डायरेक्टर ने किया खुलासा – सनी देओल हमेशा पहली पसंद थे

Entertainmentअक्टूबर 3, 2023गोविंदा हुए गलतफहमी का शिकार, गदर 2 के डायरेक्टर ने किया खुलासा – सनी देओल हमेशा पहली पसंद थे Quotesसितम्बर 30, 2023Attitude Motivational Quotes In Hindi | 1200+ मोटिवेशनल कोट्स हिंदी में !

Quotesसितम्बर 30, 2023Attitude Motivational Quotes In Hindi | 1200+ मोटिवेशनल कोट्स हिंदी में ! Birthday Wish In Hindi: जन्मदिन की शुभकामनाएं एक ही जगहसितम्बर 26, 2023500+ Janmdin Ki Badhai: छोटे हो या बड़े, Happy Birthday Wish करने के लिए ये बेस्ट हैं ये लाइन

Birthday Wish In Hindi: जन्मदिन की शुभकामनाएं एक ही जगहसितम्बर 26, 2023500+ Janmdin Ki Badhai: छोटे हो या बड़े, Happy Birthday Wish करने के लिए ये बेस्ट हैं ये लाइन Sportsसितम्बर 26, 2023Elena Rybakina – जानें कौन है टोक्यो से वापसी के बाद चर्चा में आई टेनिस स्टार खिलाड़ी

Sportsसितम्बर 26, 2023Elena Rybakina – जानें कौन है टोक्यो से वापसी के बाद चर्चा में आई टेनिस स्टार खिलाड़ी